geschrieben von Josefine Herrmann @yes.itsyoga

„Und, wer hat bei euch das Ticket gelöst?“, fragt mich ein Vater auf dem Spielplatz einer Jugendherberge in Cuxhaven und ich muss schmunzeln. Man nimmt das Thema hier mit Humor. Das gefällt mir und die Anspannung beginnt abzufallen. Es ist April 2018 und wir sind auf dem Familienwochenende des Vereins „Freunde blinder und sehbehinderter Kinder.“ Dass wir diese Erfahrung machen dürfen, verdanken wir unserer Tochter.

Sie kam im Sommer 2017 als Drittgeborene und Überraschungsei zur Welt, in zweierlei Hinsicht: Erstens wussten wir nicht, ob es ein Junge oder Mädchen wird, und zweitens wussten wir nicht, was sie im Gepäck hatte (kleiner Reminder an alle Eltern: Das weiß man nie!).

Als sie mir in der 42. Schwangerschaftswoche nach einer aufregenden Geburt in die Arme gelegt wurde, wirkte sie zwar wie eine kleine runzlige Omi, aber ansonsten war alles dran.

Trotzdem hemmte mich etwas beim Schreiben der Geburtstanzeige. Bei den Jungs hatte ich immer „gesund, glücklich und dankbar“ geschrieben aber das „gesund“ wollte dieses Mal irgendwie nicht auf die Karte. Mutterinstinkt.

Die Wochen in der, mit zwei großen Geschwisterjungs etwas anderen, Baby-Bubble vergingen, aber das Neugeborenenschielen unserer Tochter nicht. Uns war aufgefallen, dass ihre Augen sehr unkontrolliert umherkullerten, sie uns nie ins Gesicht guckte und den Kopf meistens zum hellsten Licht im Raum neigte, genannt „Lichthunger“, wie wir bald lernen sollten.

Bei der Kinderarztuntersuchung U4, die ansonsten unauffällig war, berichtete ich von meinen Beobachtungen. Es folgte eine lange und stille Untersuchung einer sonst sehr gesprächigen Ärztin. Sie schickte uns direkt nach nebenan zum Augenarzt. Dieser schickte uns direkt weiter in die Uniklinik. Und zwar nicht nur in die Augenklinik, sondern auch in die Neurologie, denn so ein Nystagmus (das besagte Augenwackeln, das ein wenig so aussieht, als schaue man aus dem fahrenden Zug), kann so ziemlich alles bedeuten: vom Hirntumor bis zum Syndrom XYZ.

Die Klinik hatte uns einen Termin in 8 bis 10 Monaten angeboten. Dank Anruf des Arztes mit der Schilderung der Dringlichkeit ging es dann doch schneller. Die Tage zogen sich dennoch wie Kaugummi. Denn diese Unklarheit, das habe ich in der Zeit gelernt, macht einen völlig verrückt.

Wir haben die Kinder immer so bekommen, wie sie kommen wollten. Ohne großartige pränatale Tests. Von daher behaupte ich von mir, ich kann mich mit allem arrangieren. Mit allem außer mit dieser schwammigen Aussage, dass so ungefähr alles möglich ist – das hat mich nächtelang wach liegen lassen.

Das Kind ist blind. Die Netzhaut im Eimer

Es war ein grauer Novembertag, als wir uns in der Hamburger Kinderklinik, mangels ausreichender Besprechungsräume, mit einem der Ärzte im Stillzimmer wiederfanden. Was folgte, war wie der Moment beim Schaukeln, wenn man für den Bruchteil einer Sekunde ganz oben ist: Erleichterung und dann wieder dieses drückende Gefühl in der Magengrube. Alle lebensbedrohlichen Erkrankungen konnten ausgeschlossen werden, aber das Kind ist blind. Die Netzhaut im Eimer. „Sie sollte vielleicht lieber etwas mit Musik machen, als Basketballspielerin zu werden“, die Schlussfolgerung des Arztes.

„Ah ja, danke“, dachte ich, das war natürlich meine erste Sorge. Nicht. Denn natürlich stellte ich mir die Frage, ob ich schuld daran war: Hatte ich in der Schwangerschaft etwas Falsches gegessen, eine Infektionskrankheit nicht bemerkt, versehentlich Drogen genommen (haha) oder hatte ich in der Uni zu dicht am Röntgengerät gestanden?

Die Ungewissheit hielt noch etwas an. Die Erkrankung war so selten, dass wir nach Tübingen fahren mussten zu einer Spezialistin, die sich dann sicher war: eine genetische Erkrankung der Netzhaut. Degenerativ. Das heißt: sich im Verlauf verschlechternd. Ihre 2 bis 10% Sehkraft, die sie bis dato erreicht hatte, würde irgendwann ganz verschwinden. Wann? Könnte man nicht sagen. Mit 2 Jahren oder mit 12 oder mit 22. Jetzt schon galt sie als gesetzlich blind. Zum aktuellen Zeitpunkt unheilbar. Und: keiner war Schuld. Die genetische Lotterie hatte das entschieden.

Und dennoch sind wir in erster Linie dankbar. Dankbar, dass unsere Tochter weder eine große Operation noch eine ständige Medikation aushalten muss, dass sie keine Schmerzen hat, nicht leidet und nicht daran sterben muss. Denn seit ich in meinem Studium die Kinderkrebsstation gesehen habe, weiß ich: schlimmer geht immer!

Wir bekamen also Gewissheit mit Ungewissheit. Und viele Fragen:

„Wird sie krabbeln?“, frage ich mich, als sie vier Monate alt ist.

„Wird sie laufen?“, frage ich mich, als sie krabbelt.

„Wird sie Fahrrad fahren?“, frage ich mich, als sie läuft.

„Wird sie Lesen?“, frage ich mich, als sie Fahrrad fährt.

Wird sie eines morgens einfach aufwachen und gar nichts mehr sehen können? Wie kann man ein Kind auf so etwas vorbereiten und sollte man das überhaupt? Und tief im Inneren frage ich mich: Wird sie sich verlieben, so wie andere es tun? Wird sie, nach einer durchfeierten Nacht, morgens auf dem Hamburger Fischmarkt mit ihrem Schwarm knutschen? Wie verliebt man sich eigentlich, wenn man nichts sehen kann? Wie vertraut man? Wie kann man unabhängig sein, ein selbständiges Leben führen?

In Cuxhaven bekomme ich Antworten. Antworten von anderen betroffenen Eltern und von blinden Erwachsenen. Und diese Antworten spenden Hoffnung. Ich höre von Ski fahrenden, Bücher schreibenden, verliebten, aber vor allem glücklichen blinden Menschen. Und ich fange an zu vertrauen. Denn eins hat uns unsere Tochter schon gezeigt: Es gibt so viel mehr als diesen einen Sinn. Und wir sind dankbar für die Begegnungen, die wir ihretwegen schon machen durften, den erweiterten Horizont, das Fokussieren auf die wichtigen Dinge im Leben.

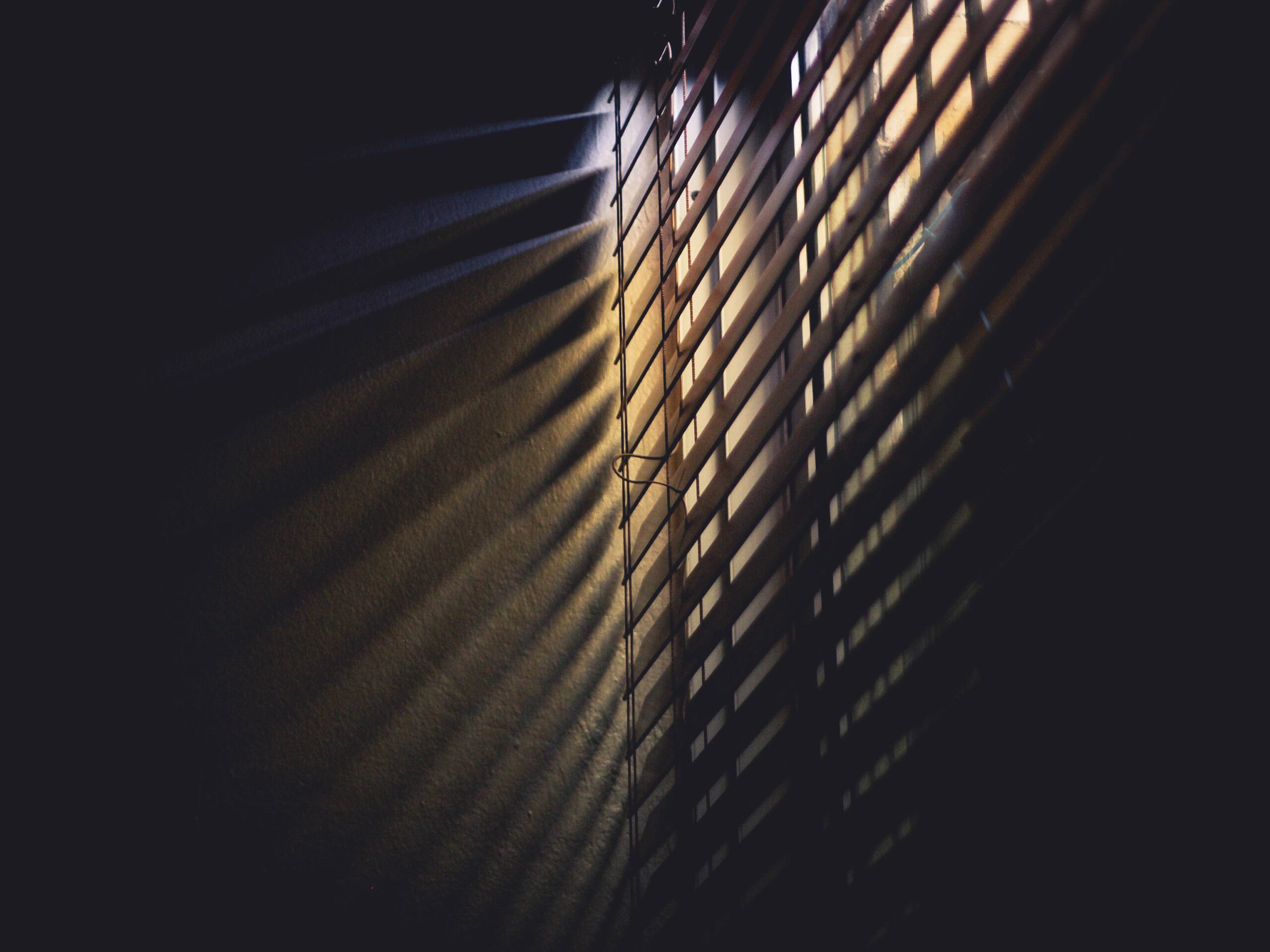

Und ja, momentan fährt sie Fahrrad. Zwar nur, wenn niemand auf dem Weg ist, aber sie fährt, sie klettert auf Bäume, sie malt niedliche Strichmännchen mit Bauchnabel und schreibt ihren Namen. Sie guckt uns immer noch wenig in die Augen und gerne zur Lichtquelle, dem stärksten Reiz. Und alles, was über drei Meter entfernt ist, scheint für sie sehr verschwommen oder nicht erkennbar zu sein. Und sie ist schon nachtblind, das heißt, sobald es dämmert oder in schlecht beleuchteten Räumen sieht sie: nichts. Ein Vorgeschmack auf das, was laut den Ärzten auf sie zukommen soll.

Ja, manchmal beklemmt mich der Gedanke. Mir graut es vor dem Tag und ihrer eigenen Erkenntnis, wenn es soweit ist. Aber wie sagt man so schön: „We cross that bridge when we come to it.“ Bis dahin zeigen wir ihr diese schöne Welt und ermutigen sie, alles zu tun, was sie möchte. Es gibt keine Grenzen, sie existieren nur in unseren Köpfen.

Sie hat bereits einen kleinen Blindenstock für Kinder, den sie manchmal im Dunkeln nutzt, und sie findet es so semi toll. Von blinden Erwachsenen weiß ich, dass alles besser wird, sobald der Stock durch einen Hund ersetzt wird. Wir sind gespannt, wohin dieser Weg uns noch führen wird.